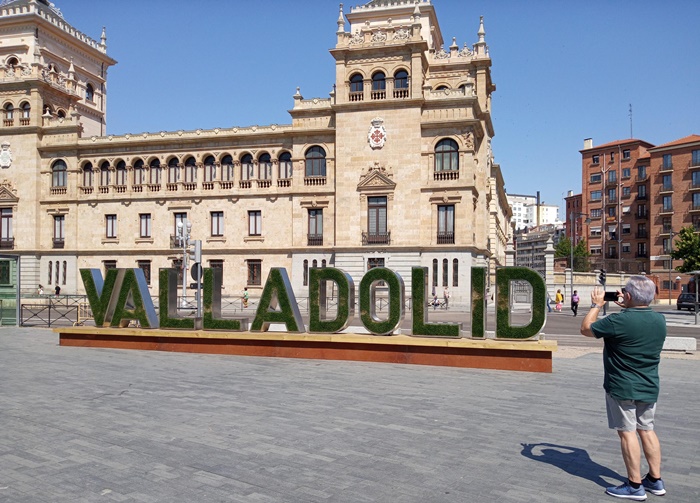

Vamos a comentar un episodio relacionado con los “platillos volantes” que aconteció en Valladolid en 1965, pero antes apuntaré alguna curiosidad sobre objetos voladores.

En el capítulo del Quijote que relata el episodio en el que él y Sancho sufren la farsa de un viaje astral sobre el caballo Clavileño, el caballero le recuerda a su escudero la historia del licenciado Torralba, aquel médico erudito que voló desde Madrid hasta Roma y volvió, todo en una noche, montado sobre una escoba, rozando la luna. Pero Cervantes erró al situar el viaje del licenciado en Madrid, pues en realidad ocurrió en Valladolid.

Eugenio Torralba (1485-1531) fue un célebre doctor y mago del Renacimiento que pasó una larga temporada en Valladolid. Predijo el saqueo de Roma en mayo de 1527 por las tropas españolas y alemanas al servicio de Carlos I contra la alianza del Papa con Francia, pues él lo vio antes de que las noticias llegaran a España días más tarde, gracias a su alucinante viaje. Es el caso que terminó en manos de la Inquisición y acabó confesando que fue su maléfico criado Zequiel quien volando le llevó desde Valladolid a Roma.

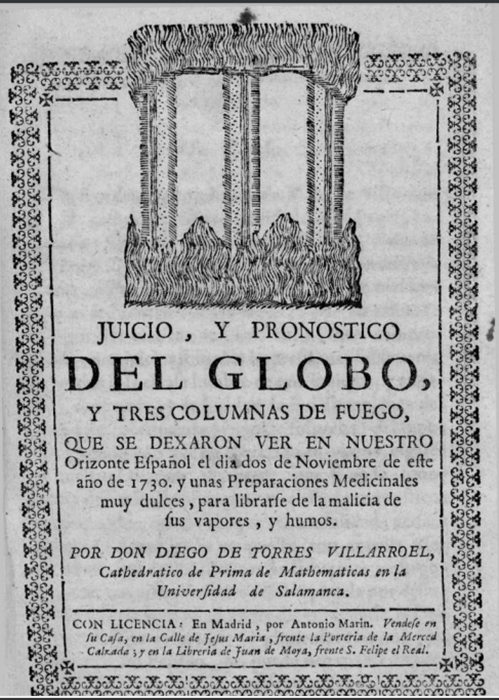

Dos siglos más tarde, Diego Torres de Villarroel, catedrático de Matemáticas en la Universidad de Salamanca, en 1730 relató el avistamiento de tres columnas de fuego subiendo y bajando hacia el cielo y cambiando de color.

Mas, hay que esperar a 1947 para que los científicos marquen aquel año como como el principio de la era de la ufología: un fenómeno del siglo XX. Sobre todo en las décadas del 60 al 80 fueron muchos los avistamientos de objetos voladores no identificados que se registraron por las autoridades o por los medios de comunicación.

Un fenómeno al que Valladolid no fue ajeno y del que hay registros en Tordesillas, Castronuño, Pedrosa del Rey, Villalón de Campos, el valle del Esgueva, etc, etc.

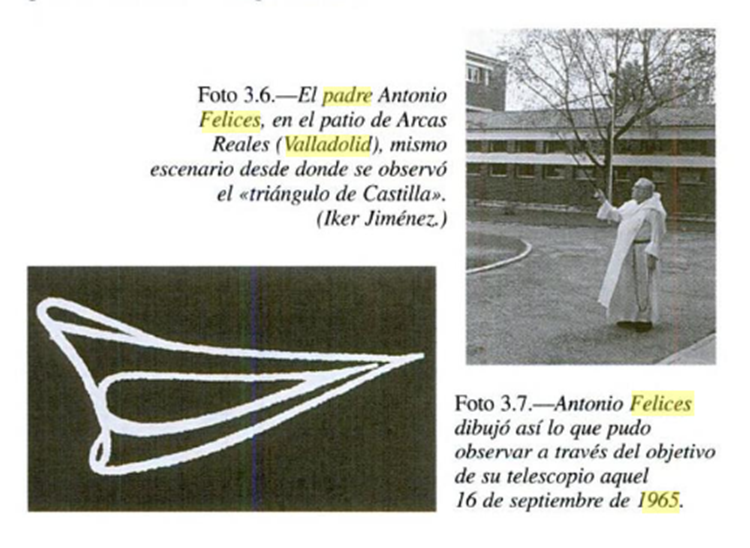

De entre todos ellos nos vamos a detener en lo acaecido en Valladolid ciudad el 16 de septiembre de 1965, por tratarse de un episodio que observaron miles y miles de vallisoletanos y que tuvo un testigo un tanto excepcional: el padre Antonio Felices, un padre dominico y profesor en el colegio de las Arcas Reales, dedicó su vida a investigar el fenómeno OVNI, campo en el que alcanzó predicamento y fama afirmando su convencimiento de la existencia de vida intelectiva en otros mundos fuera de nuestro sistema solar. Además, en 1965 fue testigo del avistamiento de un gigantesco triángulo volador, cuya descripción dio la vuelta al mundo. Un avistamiento relatado por otras personas de Valladolid que también observaron el objeto.

Hacia las cuatro de la tarde del 16 de septiembre de 1965, miles de vallisoletanos pudieron ver un platillo volante: un extraño objeto brillante de forma triangular que lanzaba destellos de luz. La gente se agolpó en los balcones de las casas y en la plaza Mayor para observarlo. El padre Felices, dominico de las Arcas Reales montó un telescopio del colegio y pudo verlo con detenimiento. Lo describió y dibujó como una gran masa metálica, plateada, con una cúpula alargada en el centro y una enorme panza y aletas. Situado como a 23 kilómetros de altura, estaba casi inmóvil excepto por un ligero bamboleo, como un barco. Felices calculó que mediría un kilómetro cuadrado, y relata que a las ocho de la tarde se elevó a velocidad vertiginosa hasta desparecer.

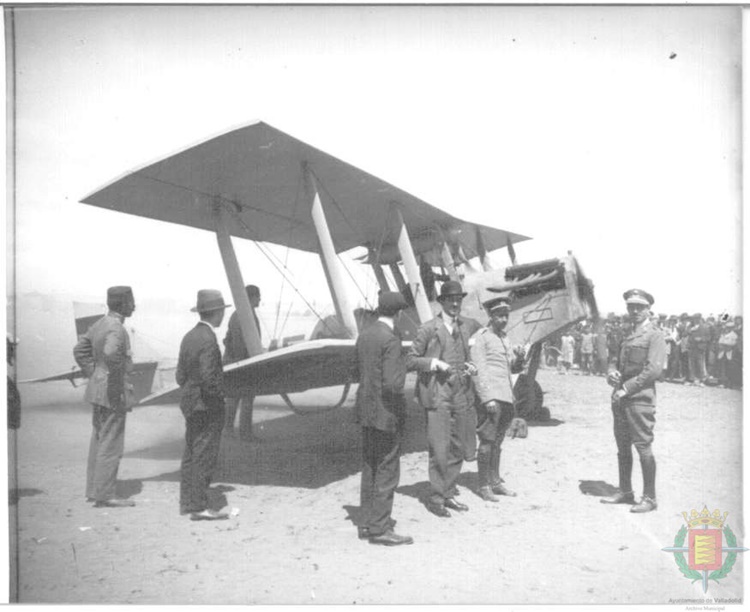

El piloto Heliodoro Carrión, que con su avión se acercó hasta el objeto, alertado por la torre de control de la base aérea de Villanubla, habló de un tamaño como de tres aviones de pasajeros y coincidió con Felices en la descripción del mismo.

Es el caso que, evidentemente, el objeto no medía lo que pensó el padre Felices.

Es el caso que aquel OVNI se vio desde Palencia hasta Segovia. En la prensa se dieron varias explicaciones sobre la naturaleza del objeto, ninguna demasiado convincente.

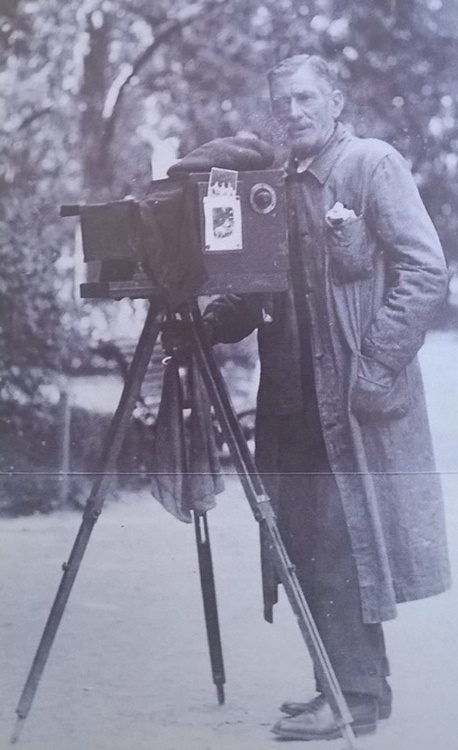

Fotografía del padre Antonio Felices tomada hace ya muchos años.

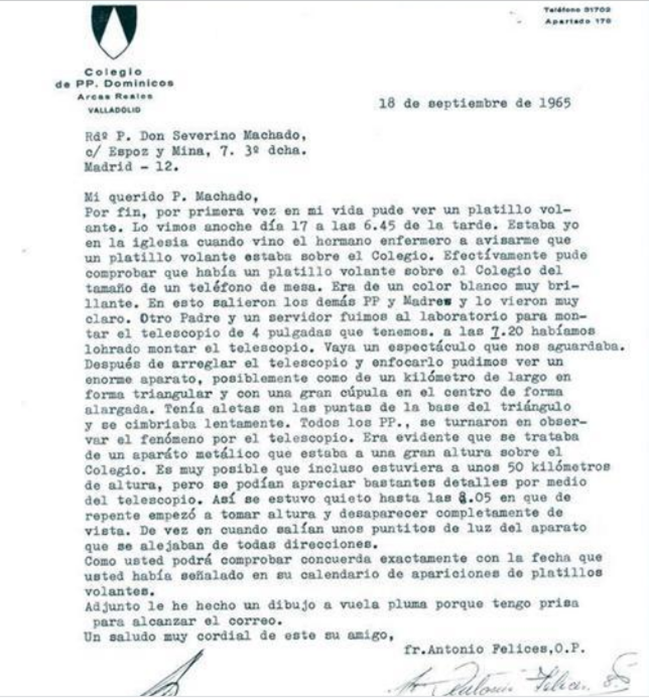

Carta del padre Felices a Severino Machado, otro religioso aficionado al fenómeno Ovni. Está escrita dos días después del avistamiento, y tan nervioso debía estar aún Felices que puso mal la fecha del acontecimiento (día 17 en vez de 16). La carta del padre Felices termina indicando que adjuntaba un dibujo a vuela pluma del objeto que vio a través del telescopio.

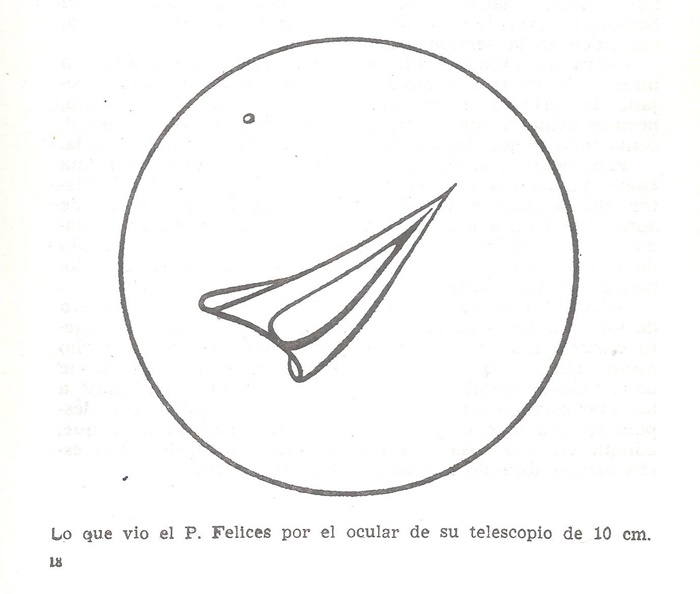

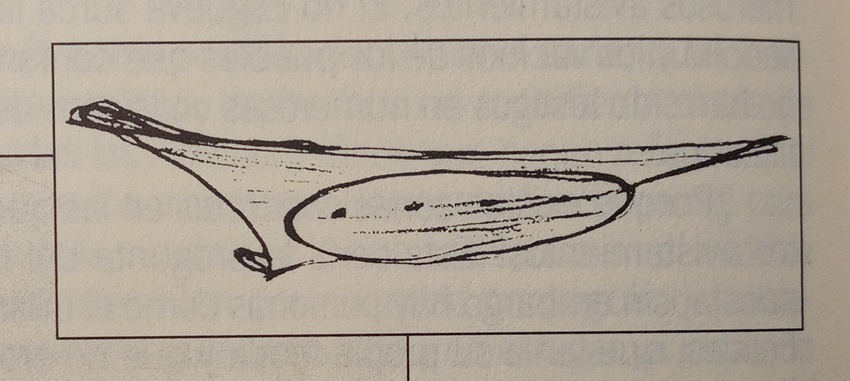

El dibujo original que envió al padre Machado yo no lo he visto, pero sí e indagado hasta dar con tres versiones diferentes en otros tanto libros de personas dedicadas a los fenómenos paranormales. Ninguna es igual pero sí coinciden en la forma que describió el padre Felices.

Versión de Antonio Ribera en su libro de 1969 “Platillos volantes ante la cámara”.

El libro de Iker Jiménez “Enigmas sin resolver” (2006), dice reproducir una imagen del ovni citando la autoría directa del padre Felices y no otra.

Finalmente nuestro paisano vallisoletano Ángel del Pozo, adjunta estas imágenes en su libro “La cripta sellada”, publicado en 2007. Según me ha comentado del Pozo, el dibujo está tomado de los archivos del padre Machado, entre los que está la carta que le dirigió Antonio Felices.

Fotografía del objeto que incluye Iker Jiménez en su “Enigmas sin resolver”.